CAPÍTULO III

LOS POZOS DE NIEVE: EVOLUCIÓN HISTÓRICA,

TIPOLOGÍA Y TÉCNICA DE ALMACENAMIENTO

“y yo a

acabar un pozo de nieve

que en buen sitio traigo en buen estado”

(Carta a Sancho de Sandoval, 1635.

Epistolario

completo de D. Francisco de Quevedo. Madrid, 1946).

Las

utilidades del frío, que producía la nieve y que llevó a la proliferación de

pozos, también creó una cultura específica en torno a éstos. Sin embargo, nos

consta que no siempre se utilizaba la nieve para la acción de enfriar. Existían

una serie de procedimientos de frío natural, como era el agua fría de los

manantiales, temperaturas de cuevas y bodegas, líquidos que permanecen por

debajo de la temperatura ambiente, como el mercurio, etc. Otros procedimientos

de enfriamiento artificial se basaban en métodos químicos, como la disolución

de sal en agua, del alcanfor, del nitro potásico, nitrato amónico, etc.;

métodos que consumen calor, pero que no están libres de riesgos. Los métodos

físicos utilizados estaban basados en la energía que necesitaba la evaporación

de un líquido; así la evaporación a través de materiales porosos, como la

arcilla, produce un enfriamiento del líquido, tal es el caso del botijo; o bien

posteriormente la aplicación industrial moderna con la expansión rápida de un

gas comprimido o su evaporación, base de los modernos frigoríficos.[1]

Algunos

de estos métodos fueron complementarios al enfriamiento con nieve, básico en el

clima mediterráneo, que sólo permitía la presencia natural de la nieve en contados

emplazamientos. Se hacía así necesaria la construcción de pozos y el uso de

simas para conservar las precipitaciones nivales invernales hasta la temporada

de verano, de mayor consumo. De ahí las depuradas técnicas de conservación de

nieve y transporte en el pasado.

La

localización de los pozos de nieve está condicionada por la geografía. Su

construcción dependía principalmente de la orografía (altitud, orientación,

relieve,...) y de la proximidad a los centros consumidores y rutas de

distribución. De ahí que en la provincia de Jaén los pozos proliferen en Sierra

Mágina y Sierra Sur, más cercanos a los principales núcleos urbanos; mientras

que en la Sierra de Segura sean menos y estén enfocados a un consumo meramente

local o comarcal salvo excepciones puntuales.

1.

Evolución histórica de los pozos de nieve.

La

cultura de la nieve en el mundo mediterráneo y oriental es conocida desde la

antigüedad. Las tablillas de escritura cuneiforme de hace 2000 años a.n.e.

indican que ya existían los pozos de nieve en la región del Eufrates. El rey

Zimri-Lim d=Assvrie (-1775-1760) habría sido el constructor de las neveras

construidas en Terqua; y en las ciudades de Ur y Mari existían "casas de

frío" o "casas de nieve", para almacenar la nieve procedente de

los montes Zagros, Taurus o montañas de Anatolia. Los textos mencionan la

existencia de neveras en la vieja capital de los Hititas, Huttasas. También en

Oriente, existen noticias del primitivo almacenamiento de la nieve. Alrededor del

Las

primeras neveras fueron simples anfractuosidades naturales, donde se introducía

la nieve compactada o el hielo y se recubrían de ramaje. El hielo se conservaba

mal. Las construcciones mejor elaboradas aparecieron hacia el siglo XV a.n.e,

sobre todo en Irán. Son fosas artificiales revestidas de ladrillos y con una

cobertura cónica en arcilla. En su inicio no estaban equipadas de drenaje para

evacuar el hielo fundido y la conservación del mismo era mediocre[2].

Los

pozos de nieve son el resultado del desarrollo de este tipo de cultura, común a

una amplia geografía. Su tipología es muy variada, igual que su tamaño. En

Italia, los pozos de nieve se incluyen en los itinerarios turísticos

medioambientales. Es el caso del Itinerario Monte Flavio - Monte Pellecchia. Cerca

de la cumbre de este último, de una altura de

En

Portugal, también estos pozos son incluidos en los itinerarios turísticos, como

el de Santo António da Neve, por el que se llega a los "poços de

neve". También existen pozos en las proximidades del Pico de Areeiro en la

Serra de San Roque y en la Serra da Lousãl; en esta última los "poços de

neve" datan del siglo XVIII y están declarados inmuebles de interés

público e incluidos dentro de la clasificación del patrimonio

técnico-industrial de Portugal. En Francia, los "puits à neige" están

ampliamente extendidos y reciben también el nombre de "glacières",

tales son los "glacières de Sainte Baume", del siglo XVII, que

abastecían la región de Marsella y Toulon.

En

América el comercio de la nieve estaba generalizado. En el siglo XIX llegaba

hasta la isla de Cuba. El americano F. Tudor, en 1805 envió 240 toneladas de

hielo del río Hudson a La Habana.

Dentro

de la geografía española, existen estudios sobre los pozos de nieve en casi

todas las regiones: Andalucía, Extremadura[3], Levante, La

Rioja, Mallorca, Cataluña, Aragón, Murcia, Salamanca, etc. En Mallorca existían

las "cases de neu", donde se almacenaba la nieve procedente de los

pozos de las montañas y puede que incluso de los Pirineos[4]. En el País

Vasco los pozos reciben el nombre de "elurzulos" y, por lo general,

la tipología es muy semejante en todos ellos. Alcanzan un desarrollo notable en

su arquitectura en Levante, donde se hallan pozos de importantes dimensiones y

cobertura de piedra. En Alhama de Murcia, los pozos de nieve o neveros están

incluidos dentro de las rutas del Parque Natural de la Sierra de Espuña, Parque

Natural declarado de Interés Nacional.

En Las Islas Canarias comerciaban la nieve ya desde el siglo XVII los

vecinos del Valle de La Orotava, desde donde se dirigían los arrieros a la

Cueva del Hielo, en las laderas del Teide, a

En

Andalucía existían pozos de nieve por gran parte de su geografía, unos de

acopio y otros de distribución, en la Sierra de las Nieves, situados en los

términos municipales de Yunquera y Tolox (Málaga), a unos

2.

Tipología constructiva.

El

Diccionario de Autoridades de 1737 define el pozo de nieve como “Cierta especie de pozo seco, mui ancho y capaz, donde

se guarda y conserva la nieve para el Verano. Está vestido de piedra ó

ladrillo, y tiene sus desaguaderos en la parte inferior, para que por estos

salga el agua que destila”[6].

La misma definición realizan los sucesivos diccionarios de la Real Academia

Española. Sin embargo, la tipología constructiva es muy variada para ser

descrita en unos pocos renglones. La variedad depende en gran medida de las

coordenadas geográfico-históricas, que asimismo forma parte de la amplia

cultura mediterránea.

En

Francia, las neveras más antiguas a menudo se encuentran destruidas. Datan del

siglo XII, y su uso era esencialmente médico. En el siglo XVII, algunas de

ellas eran de domino real: en Saint-Germain-en-Lave y sobre todo en Versailles.

La mayor parte de las neveras bien conservadas datan de los siglos XVIII y XIX.

Las neveras están constituidas por una cuba, más o menos enterrada, construida

la mayoría de las veces de forma circular, cilíndrica o troncocónica, rematada

por una cúpula, donde se encuentran uno o varios orificios de acceso lateral

provistos de puertas. Los materiales utilizados son la piedra del país o el

ladrillo, a veces los dos simultáneamente. La puerta exterior de carga está

orientada al Norte para evitar los rayos del Sol[7]. Los pozos

solían ser circulares, variables en diámetro y fondo, entre los 6 y

En

Suecia, Harleman describe que el pozo de nieve debe ser redondo, seco y

construido con piedras y tener la forma de un cono cortado. En el fondo, a

En

la provincia de Jaén el diámetro de los pozos oscila entre los tres y los

diecisiete metros. Los materiales son por lo general de piedra caliza, puesto

que los pozos se distribuyen por las cordilleras subbéticas, y el tratamiento

de la construcción es mampostería, en sus modalidades de piedra en seco y con

mortero de cal, de muros gruesos.

Fuera

de la provincia, existen pozos, como el de Consuegra (Toledo) de

Éstos,

como los de Jaén, son semejantes a los "elurzulos" de Guipúzcoa, que

se distribuyen por las montañas de Andia, Aralar, Aitzgorri, Entzia, Urbasa,

Gorbea,... Todos ellos construidos a más de

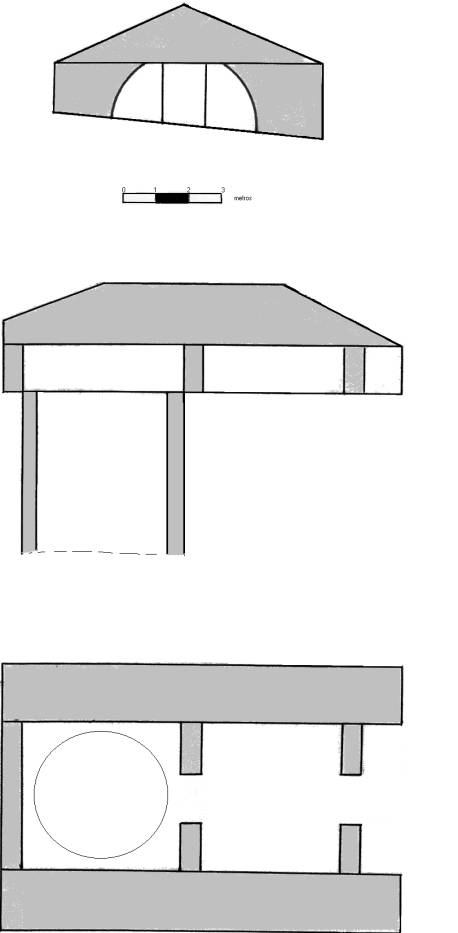

Los

pozos de distribución en los núcleos poblaciones, hoy desaparecidos casi todos,

poseían una cubierta hecha con materiales de madera para las vigas, ladrillo,

sillares, adoquines y tejas[11]. Los de

acopio de nieve de la provincia de Jaén en su mayoría no disponían de cubierta,

debido a su altitud, por lo que solían aterrarse para mejor conservar el hielo.

Una minoría sí la poseían, especialmente los ubicados en las poblaciones, como

el de Iznatoraf, o algunos de la Sierra de Segura. El único cubierto que hemos

localizado y que aún se mantiene en relativo buen estado es el de la

Fresnedilla (Siles), de base circular, que tiene bóveda de cañón y cubierta de

cal y canto a cuatro aguas con anchas paredes que actuan de regulador térmico.

Otros (Beas, La Pandera, Iznatoraf) también tuvieron su cubierta en el pasado.

Algunos

pozos están excavados en la ladera, lo que ahorra excavación al utilizar un

muro de contención en un lateral del mismo de suficiente grosor para permitir

el aislamiento térmico. Aparecen así obras de terraplenes o en talud con

perfiles escalonados, como acontece en algunos del Almadén Torres y de Mágina

en Cambil. Otros pozos están ubicados en el fondo de las grandes dolinas, menos

expuestos a la luz solar, y a la vez facilitaban el llenado de los mismos,

formando grandes bolas de nieve que se deslizaban por las paredes de la dolina

hasta el fondo.

Además de en éstos, la nieve se almacenaba en simas o ventisqueros,

aprovechando estos lugares naturales, generalmente de mayor cabida. Como son

las torcas de Quesada o las simas de la Loma del Ventisquero en Mágina y La

Pandera, anteriores en su utilización como almacenamiento de nieve a los pozos

que las rodean. Otra sima, la de Poyo Serrano, en Beas de Segura, fue adecuada

a las necesidades de almacenamiento de nieve con obras de relleno de huecos y

refuerzo de la estructura, dándole forma aproximada al cilindro, a imitación de

los pozos; aún se pueden observar la obra de mampostería realizada. Esta

sima-pozo fue protegida con una obra también de mampostería y cubierta de teja,

hoy derrumbada sobre el interior.

3.Técnica

de almacenamiento.

La

conservación es mejor cuando la masa del hielo es importante y homogénea. Las

pérdidas térmicas se producen por el contacto entre el hielo y el aire o entre

el hielo y el agua. Así, se debe minimizar la relación de la superficie del

hielo sobre su volumen. Ahora bien, en el caso de una forma esférica -por

ejemplo- la superficie es proporcional al cuadrado del radio, mientras que el

volumen es proporcional al cubo del radio. Se minimizan las pérdidas aumentando

el radio. Volúmenes inferiores a

En

algunas poblaciones europeas y de la España continental, en las que las

precipitaciones de nieve eran escasas, la producción se realizaba utilizando

balsas de agua de poca profundidad, que se helaban en las noches de invierno.

El hielo se partía en bloques y era llevado a la nevera, donde se almacenaba.

Las

condiciones de trabajo de los neveros eran muy duras, tanto por la duración de

la jornada laboral de la época como por las difíciles circunstancias que

rodeaban dicho trabajo: el largo viaje a las cumbres de la montañas, las bajas

temperaturas, el trabajo físico, el deficiente albergue,..., que apenas era

compensado por el plus salarial que recibían.

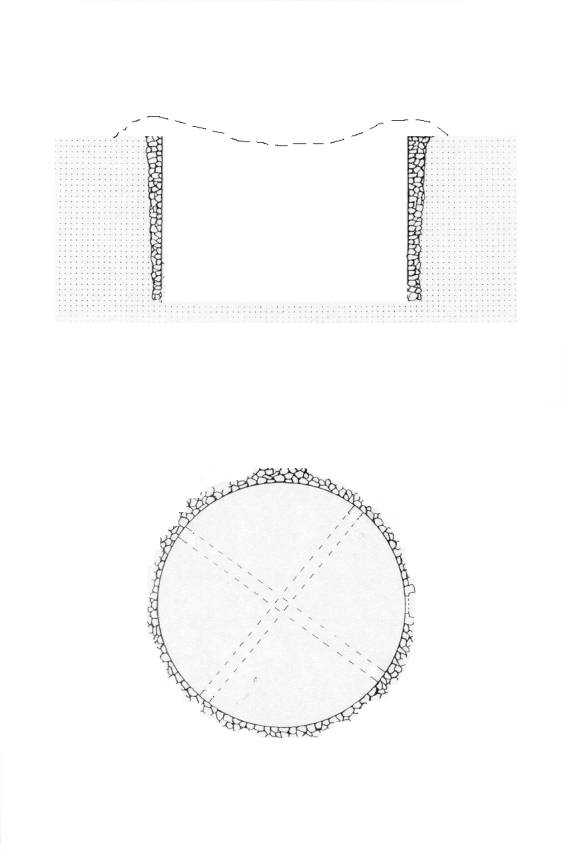

Línea de

aterramiento de los pozos de nieve en la actualidad Corte vertical.

Profundidad variable Planta circular

de metros de

diámetro

![]()

POZOS DE NIEVE DE

LAS SIERRAS DE JAÉN

ALZADO Y PLANTA DEL POZO DE ? ?

![]()

Por lo general, el almacenamiento de la nieve se realizaba de forma

muy semejante a las distintas regiones[12], como se

había realizado durante siglos. Exigía una

especialización, que estaba socialmente reconocida tanto por la técnica como

por la dureza física del trabajo. Hay documentos históricos en los que se hace

alusión a la profesión de nevero, como en los protocolos notariales.

En los meses de invierno, tras las nevadas, salían cuadrillas de

neveros hacia los pozos, situados cerca de las cumbres de las sierras, normalmente en las zonas de umbría.

Con sus caballerías seguían un camino abierto entre lo abrupto de la sierra

hasta los mismos pozos, el mismo por el que luego habrían de bajar la nieve en los meses de calor. Por regla

general, era conocido como “Camino de los Neveros”,[13] denominación

que encontramos en numerosas referencias literarias. El granadino Ángel

Ganivet, en su obra Los trabajos del infatigable

creador Pío Cid, nos relata:

“- A la Sierra vamos -contestó Pío Cid-.

Se me ha puesto la idea de que no he de volver vivo por estos parajes, y quiero

por última vez subir a estas montañas. ¿Cree usted que se podrá cruzar al otro

lado y volver a Granada por el camino de los neveros?

- Hombre, como poer, too se pue en el

mundo -contestó el tío Rentero-. Trempanillo es pa subir; yo he subío siempre

pa Santiago. Bien es verdá que este año ya se han bajao cuasi toas las

nieves... Vamos a tener un verano seco.”[14]

Referente también a Granada, Eduardo

Soler describe la ascensión a través de uno de estos caminos de neveros:

“La ascensión al Picacho desde el Corral, ya descrito, es posible.

Se ha hecho muchas veces, tomando la senda, tan difícil como empinada, cerca de

la laguna próxima al mencionado Corral, para subir, con algún peligro, á otro

punto más alto del anfiteatro (

La labor del nevero era ardua, duraba varios días, por lo que solía

existir cerca del lugar un refugio para trabajadores y caballerías. En la

Pandera, el Ayuntamiento de Jaén

disponía de un albergue conocido como "Casa de los Neveros" que, por

su altitud, sufría grandemente las inclemencias del tiempo y periódicamente

necesitaba reparaciones[16]. En otros

lugares, como Sierra Mágina, los neveros además se resguardaban en chozos de

piedra que construían en las cercanías de los pozos[17].

Llegados los neveros al lugar y tras establecerse en el refugio se

dirigían a los pozos, primero limpiaban su fondo y acondicionaban el suelo con

la vegetación rastrera del entorno, a fin de servirle de aislante, la que

también recubría las paredes a medida que iban llenándose. En el mismo se

introducía la nieve de las proximidades con palas y espuertas, labor que se veía

facilitada por la pendiente y la cantidad de nieve depositada junto a ellos. No

nos consta en la provincia de Jaén el uso de animales de carga en estas labores

de acopio, aunque posiblemente los utilizasen para la nieve más alejada; lo

mismo que el uso de "bolos de nieve" para introducirla en el pozo o

transportarla desde las umbrías y ventisqueros, tal como se hacía en la Sierra

de Béjar, hincar un palo en cada bolo y dejarlo al aire libre durante la noche

para que se endureciese con el frío; o también el uso de parihuelas para

transportarla hasta los pozos y simas. La zona de recogida de nieve estaba

libre de vegetación arbórea y matorral para facilitar la tarea de recolección.

Las herramientas utilizadas eran palas y azadones con las que llenaban

grandes espuertas o seras. Una vez en el pozo, la nieve se apisonaba a pie y

con pisones hechos de madera hasta que alcanzaba la consistencia del

hielo. Esta labor debía hacerse con un

tipo de calzado impermeable como eran las abarcas, definidas en el diccionario

de Sebastián de Covarrubias (1611) como:

“...género de calçado rústico de que usan los que viven en sierras y

lugares ásperos. Son de dos maneras, unas de palo, que por tener forma de

varcas se dixeron avarcas, y otras de cueros de vaca crudos, que con unos

cordeles se los atan a los pies sobre unos trapos, (peales) con que huellan sin

peligro la nieve. La tal avarca es como un zurrón en que se mete el pie, como

el borceguí.

El rey D. Sancho de Navarra

tuvo este apellido de Avarca, o por haberse criado cuando niño en ábito de

serrano por estar mas disimulado, o porque aviendo de passar los Pirineos para

ir a socorrer a Pamplona, que la tenían cercada los moros, y estando cargados

de nieve dio orden como los pasasen con estas avarcas.”

La labor de pisado de la nieve era peligrosa por la baja temperatura

existente dentro del pozo y el contacto continuo con el hielo, por lo que el

operario no podía pasar un tiempo prolongado dentro del mismo. Aproximadamente,

cada medio metro de altura se extendía sobre la nieve una capa de paja

trillada. Meses más tarde se extraía en bloques de hielo y se seccionaba para

el transporte con azadones, picos de hierro y cuñas de madera, normalmente en

bloques de unos cincuenta kilos de peso, que eran elevados a la boca del pozo con

"carrucha" y "maroma", como así consta en algunos

expedientes sobre la nieve del Archivo Municipal de Jaén.

Cuando el pozo estaba lleno, lo cubrían con ramas de aulaga, o de

bálago, que actuaban como aislantes, y se aterraba con el fin de protegerlo frente

a las lluvias de primavera y permitía que la nieve se conservara hasta el

verano. A veces las intensas lluvias perforaban la capa de tierra aislante de

los pozos y la nieve se perdía en gran parte, como ocurrió en 1701 en los pozos

de Valdepeñas. Éstos quedaron anegados y de la nieve que tenían comprometida

con la ciudad de Córdoba sólo pudieron aprovechar alguna con gran trabajo[18].

Ruinas de la casa de neveros de la Pandera (Jaén)

Ruinas de la casa de neveros de la Pandera

(Valdepeñas de Jaén)

Ruinas de la casa de neveros de la Loma del

Ventisquero (Sierra Mágina)

Ya en la época de calor, abrían los pozos de nieve y extraían el

hielo, para lo que utilizaban pico, palanca, polea, escalera, cuerda, etc. Era

cortado mediante la piocha, herramienta con boca cortante, como la piedra en

las canteras. La parte de hielo que quedaba desmenuzada era de nuevo compactada

en moldes, gracias al fenómeno denominado regelación, o el proceso mediante el

cual los fragmentos de hielo se sueldan juntos moldeándose en la forma que se

desee mediante una presión más o menos fuerte.

El transporte a las poblaciones se hacía por dificultosos senderos, de

noche o

madrugada para evitar el calor, con recuas de burros y mulos. La nieve

iba introducida en aislantes seras, acondicionadas con tamo y paja. A los mulos

se les cargaba en dos seras que, según su resistencia, pesaban de

Cuando

la nieve se extraía de las profundas simas o de ventisqueros, donde no había

tenido una previa preparación, se acondicionaba en la superficie una vez

extraída con espuertas. Las seras se introducían en el suelo y se reforzaban

los laterales con piedras. En ellas era introducida la nieve y se pisaba,

prensándola en dos o tres capas hasta que alcanzaba suficiente dureza, en

palabras de Manuel Martínez, último nevero de Sierra Mágina: "cuando la uña

no podías hincarla en el hielo". Cada una podía pesar entre 5 ó 6 arrobas

(57 y

Aunque

el traslado de la nieve en caballerías era lo más habitual, hubo ocasiones en

que se hacía en cestos, sobre las espaldas del hombre. Así lo recoge A. F.

Idáñez en su Vocabulario del Nordeste Andaluz. Referencias a este tipo

de traslado existen en los pueblos de Siles, Tasca y Benatae. Sobre él dice el

autor:

“Según

noticias adquiridas, la nieve procedente de los pozos o depósitos de Siles era

servida a través de neveros o individuos que transportaban el hielo en cestos

sobre sus espaldas hasta la población, donde era demandado su uso para

aplicaciones terapéuticas y usos medicinales”[20].

La

abundancia de nevadas en las altas cumbres de la Sierra de Segura aseguraba el

producto durante todo el año. De ahí que en determinadas épocas el concejo de

Murcia hubiera de acudir a la nieve de Santiago de la Espada, pese a la gran

distancia, para atender las necesidades de sus vecinos.[21]

Restos de un chozo de piedra junto a los pozos de nieve en la Cañada

de las Chozas (Loma del Ventisquero. Sierra Mágina)

![]()